編者按:“十四五”以來,云南省累計創建“四好農村路”全國示范縣21個,培育省級示范縣50個。其中,曲靖市陸良縣、紅河州瀘西縣、保山市昌寧縣立足地域特色,將農村公路建設深度融入產業發展、民生改善和生態保護,以其各具特色的實踐路徑,生動詮釋了“建好、管好、護好、運營好”農村公路的豐富內涵,被評為“四好農村路”全國示范縣。

陸良縣:路網織就樞紐,產業融合促振興

地處滇中腹地的陸良縣,依托昆明1小時、“麒沾馬”半小時經濟圈的區位優勢,以“農村公路+融合發展”理念為核心,構建起“高速公路為龍頭、干線公路為骨架、鄉村公路為脈絡”的綜合交通網絡。全縣農村公路總里程達2649公里,實現了“縣鄉相連、村組相通”。

陸良縣堅持“公路圍著產業轉、產業圍著公路建”。近三年共投入13億元,建設改造農村公路190公里,同步推進危橋改造和安全防護工程。發達的農村路網有效降低了農業運輸成本,帶動土地流轉28.63萬畝,培育引進農業龍頭企業123家。蠶桑、蔬菜等產業規模效益全省領先,建成8個粵港澳大灣區“菜籃子”基地、3個供港蔬菜基地及西南最大蔬菜冷鏈物流園(入駐企業30家,冷庫670余座),成功躋身國家農業現代化示范區。

在管養上,陸良全面推行縣、鄉、村三級“路長制”,846條道路責任到人。創新“群眾+公益性崗位”養護模式,結合綠美行動,完成公路綠化美化392公里,打造省級綠美鄉鎮1個、村莊2個,實現路域環境“暢安舒美”。運營方面,形成全域公交服務體系,開通陸良至昆明、曲靖城際公交及旅游專線,實現“出門有路、招手上車”;依托三級物流體系,推動“客貨郵”融合(開通線路80條),年均運輸郵件快遞20余萬份,打通了便民富農“最后一公里”。

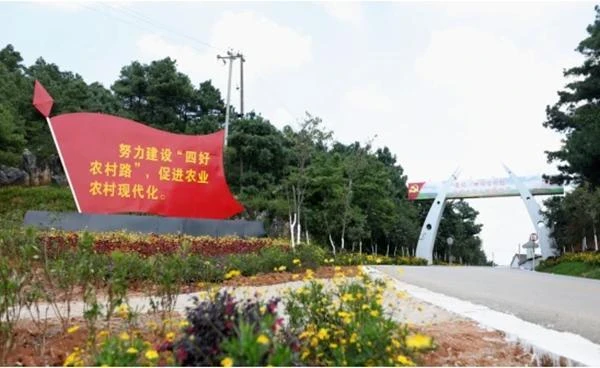

瀘西縣:“路產融合”典范,黃金通道連四方

作為滇東南的“四好農村路”雙料示范縣(省級、國家級),瀘西縣以“修一條路、造一片景、富一方百姓”為理念,深度實踐“農村公路+”模式。全縣公路通車里程2622公里,其中農村公路2327公里,實現100%村組通硬化路。

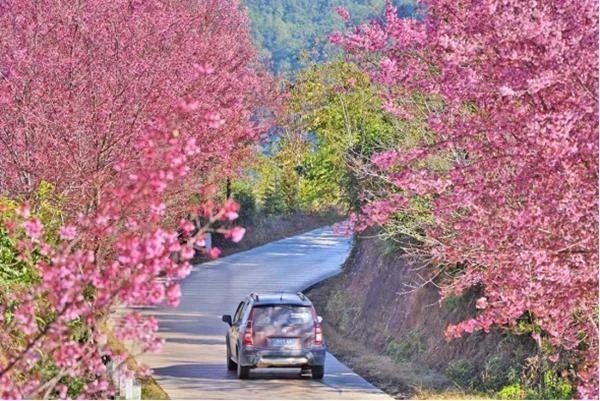

瀘西聚焦頂層設計,科學編制規劃,構建“一環七射五通道”交通網和城鄉半小時交通圈,確保“產業布局到哪里,公路就延伸到哪里”。建設上,嚴控標準(路基寬≥6.5米),巧用“寬基窄面”策略節約資金,“十四五”投入2.63億元提檔升級公路399.5公里。管理上,三級“路長制”與村規民約結合,織密管護責任網。養護上,創新推行“路基加寬、同步綠化”“交通出樹、農戶管樹”等模式,“十四五”綠化里程1100余公里,植樹12萬株,打造了金向公路等生態綠廊。

瀘西“路產融合”成效卓著:“農村路+高原特色農業”打通瓶頸,引進重點龍頭企業15戶,建成76個省級“一村一品”村。瀘西高原梨出口東南亞,“小香蔥”年產值35億元成全國最大基地,成為G20、亞運會蔬菜主供地。“農村路+鄉村旅游”串起阿廬古洞、城子古村等景點,形成“一小時旅游圈”,“十四五”接待游客1428萬人次,收入153.2億元。“農村路+工業園區”優化營商環境,吸引綠色鋁等重大項目落戶,預計年產值超千億,帶動就業超萬人,實現群眾“家門口增收”。

昌寧縣:創新管養護路方式,特色產業綻新顏

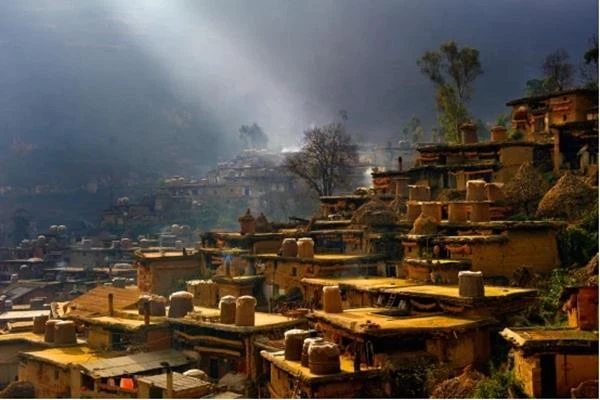

昌寧縣將“四好農村路”作為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的核心引擎,堅持“建管養運并重”,以管理養護體制改革為突破口,激活鄉村內生動力。

針對山區交通瓶頸,實施硬化、拓寬與安防工程,將昔日崎嶇山路變為產業跑道。大田壩鎮文滄村路網便是縮影,暢通的道路直接帶動了梅花鹿養殖和陽光玫瑰葡萄產業騰飛。養殖戶張浩山因鮮茸運輸時效提升而擴大規模,并開發深加工產品;葡萄合作社則因運輸損耗降低、鮮果品質提升而打開銷路,帶火采摘旅游。

按照“三分建、七分管”,建立“誰受益、誰養護”機制。如大田壩鎮將部分路段承包給村民馬朝武日常維護,成效顯著。全縣構建“政府主導、部門協同、群眾參與”的養護體系,專項資金保障常態化維護,并應用信息平臺監測路況、專業機械保潔及環保材料修路,確保“建得好、管得住、養得優”。

便捷路網如同指揮棒,引導要素入鄉。除文滄村的特色種養業外,全縣依托“四好農村路”涌現生態觀光、非遺小鎮、產業轉移等多類集群,吸引青年返鄉創業,“空心村”煥發新生。民生層面,道路暢通縮短了群眾上學、就醫距離;農村客運網絡完善讓“公交車開到家門口”;沿途文化設施與優美環境更潛移默化涵養鄉風文明,繪就了產業興、生態美、百姓富的幸福鄉村新圖景。