6月13日,紀念陳云同志誕辰120周年座談會在北京隆重舉行,為深入學習貫徹習近平總書記在紀念陳云同志誕辰120周年座談會上的重要講話精神,扎實推進深入貫徹中央八項規定精神學習教育,本期廉政文化宣傳聚焦陳云同志用70年革命生涯鑄就的精神豐碑,見證這位“共和國掌柜”踐行著的初心使命,旨在將他熱衷調研的科學方法、求真務實的工作作風、淳樸清正的家風轉化為推動企業治理的實踐力量。

以調研為基,在深察實情中筑牢廉政防線

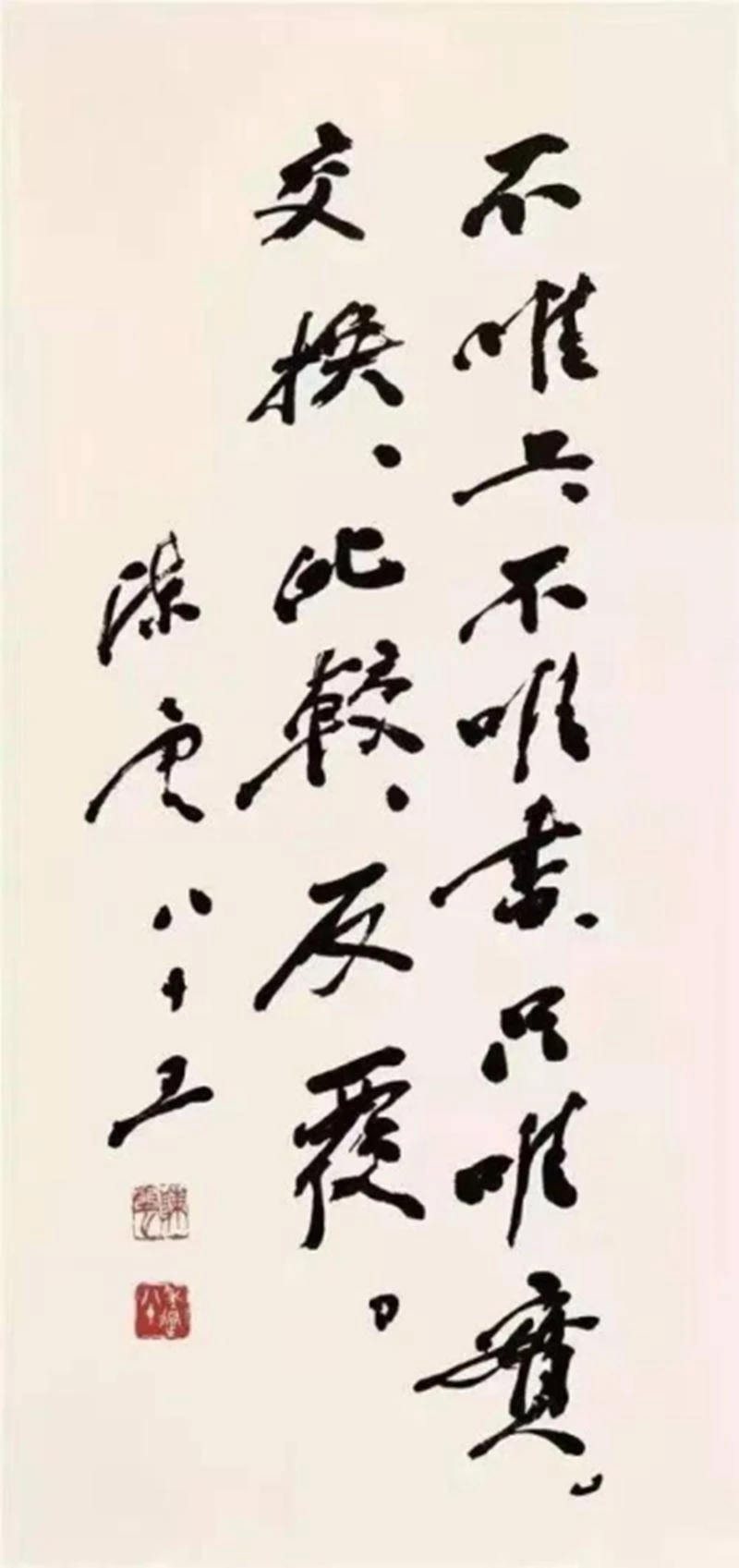

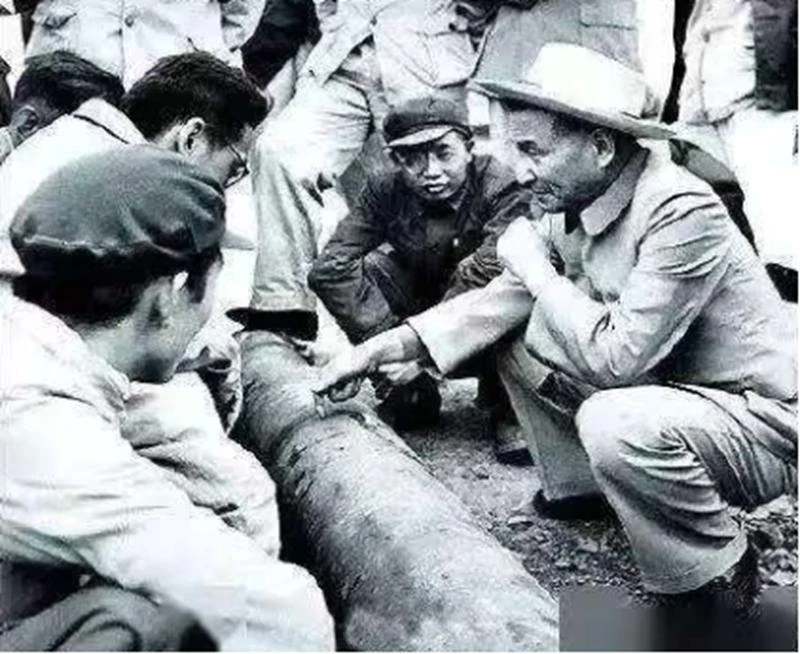

陳云同志將調查研究視為科學決策的重要前提,提煉出“不唯上、不唯書、只唯實,交換、比較、反復”這一充滿唯物辯證法的“十五字訣”。他強調,領導機關制定政策,要用百分之九十以上的時間作調查研究,最后討論作決定用不到百分之十的時間就夠了,并始終堅信“所有正確的政策,都是根據對實際情況的科學分析而來的”。為制定科學政策,掌握第一手資料,他曾多次深入基層。1961年,他深入青浦小蒸公社開展為期15天蹲點調研,走村入戶了解農民的生活與需求,為調整農村政策提供了有力依據。這種“腳下沾滿泥土,心中沉淀真情”的調研精神,恰如明燈,照亮新時代公路工程廉政建設的前行之路。

陳云同志的調研實踐給人們深刻啟示:真相永遠在一線,辦法永遠在基層。對于工程企業而言,廉政風險點往往隱藏在招投標的流程里、材料采購的環節中、工程款支付的鏈條中,這些問題靠“坐在辦公室看報表”是發現不了的。公司上下必須傳承陳云同志“身入心至”的調研作風,帶著問題沉下去,帶著良策浮上來。具體而言,要踐行“交換、比較、反復”的調研方法。所謂“交換”,就是既聽管理層匯報,也問一線員工心聲,既看書面材料,也查原始憑證;所謂“比較”,就是對照定額標準核實實際耗材量,參照市場行情查分包價;所謂“反復”,就是對疑點問題多方求證,去偽存真。唯有如此,才能讓廉政監督真正長牙帶電。

新時代新征程,大興調研之風,公路工程戰線長、涉及面廣,要傳承陳云同志“親自動手、不走過場”的調研精神,注重調研實效,力戒形式主義調研。注重會風,避免開會一屋子、發言念稿子的“作秀式”調研。切實做到“調”有方向、“研”有深度、“究”有實效。通過調研謀實思路、做實方案、扎實工作,以奮斗的姿態、務實的作風推進調查研究取得實效。唯有“沉到工地去,蹲在班組里”,才能真正做到“情況明、決心大、方法對”,為工程建設筑牢廉政堤壩。

以務實為本,在真抓實干中堅守廉潔初心

陳云同志常說:“實事求是,這不是一個普通的作風問題,這是馬克思主義唯物主義的根本思想路線問題。”他用畢生實踐詮釋了“不馳于空想,不騖于虛聲”的真諦。無論是治理經濟亂象,還是推動改革發展,都體現“拿事實說話、按規律辦事”的科學態度。1949年的上海,新生的人民政權面臨人民幣流通受阻的經濟危機,陳云同志臨危受命,以“亂云飛渡仍從容”的戰略定力,采取了“釜底抽薪”的務實舉措,打下“米棉之戰”的勝利。此次勝利是陳云雷厲風行的務實行動,更展現了共產黨人實事求是的政治智慧。

陳云同志強調“講真話、鼓真勁、做實事、收實效”的工作作風,反對任何形式的空談與浮夸。延安時期,陳云在主持邊區財經工作時,倡導“一厘錢精神”,對每一筆賬目都嚴謹細致,分毫必究。在審閱報表時,他連幾分錢的誤差都要追根溯源,強調“公家的錢,一分一厘都要用在刀刃上”。這種對細節的極致追求和嚴謹的工作態度,正是公路工程監管所必需的品質。在公路工程中,“一毫米的偏差”或許就會給橋梁結構安全埋下隱患,“一筆不實的簽證”便會導致國家資產流失。當前,招標采購和費用報銷是工程領域廉政風險的重點難點,必須發揚釘釘子精神,以“咬定青山不放松”的韌勁抓整改、促落實。

工程建設是百年大計,容不得半點虛假。陳云同志的務實精神,為工程領域廉政專項整治提供了行動指南。在招標采購專項整治中,工程公司建立“全流程追溯”機制,既查程序合規性,更究實質真實性;既看當期項目,也溯歷史數據;既聽匯報說明,也核原始憑證。在費用報銷專項整治中,公司上下要樹立“每一筆支出都要有真實場景”的理念,核查每一筆費用報銷明細,在費用報銷過程中遵循“事前審批、事中記錄、事后核查”準則,確保報銷憑證可追溯。

專項整治不能搞“一陣風”,要學習陳云同志“反復抓、抓反復”的工作方法。建立問題整改長效機制,一方面要完善整改臺賬,定期開展“回頭看”,確保問題不反彈,另一方面要注重舉一反三,及時修訂《招標采購管理辦法》《費用報銷細則》等制度規范,將整治成果固化為制度優勢。

以家風為鏡,在修身齊家中共筑廉潔堤壩

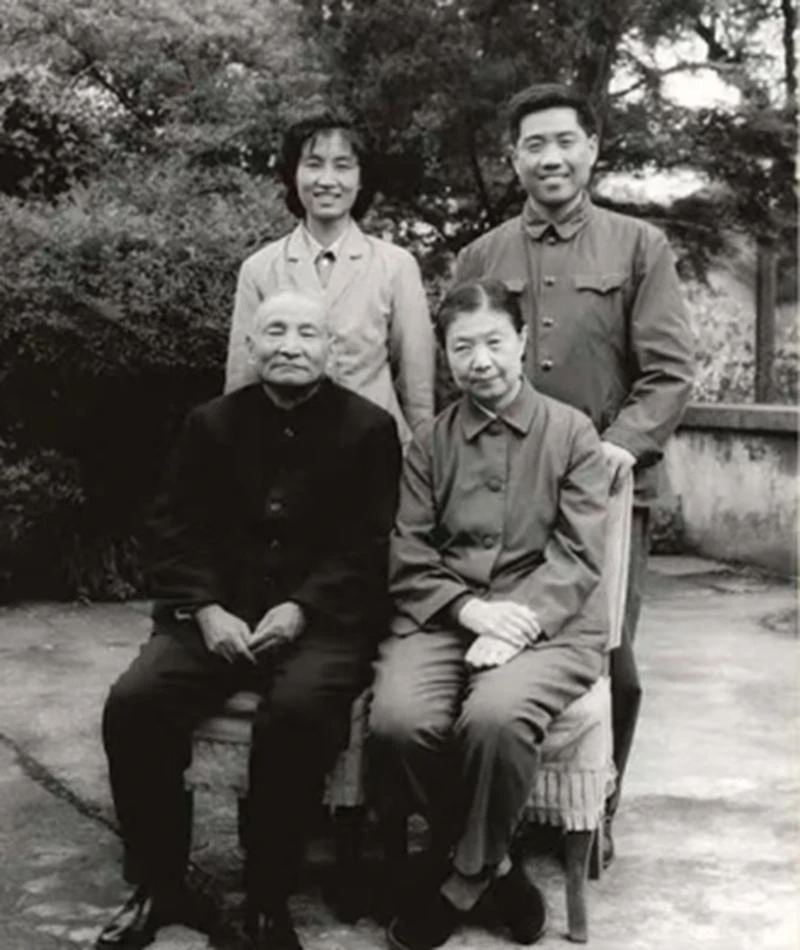

陳云同志在公私界限上劃分得極為清晰。他不僅以身作則踐行“不收禮、不吃請”的原則,更嚴格要求身邊工作人員共同遵守。他常說:“很多人送禮是為了有求于我,我若收下,以后決定事情必有偏差。”這種清醒認識,體現著他秉持公正原則,從源頭上杜絕違紀違法的可能性。陳云同志晚年在杭州休養時,定下了“不迎不送,不請不到”的規矩。陳云同志對地方工作的尊重,這種嚴于律己、尊重基層的作風,正是共產黨人政治本色的生動寫照,也潛移默化地融入了家風建設之中,他給家人定下了“三不準”——不準搭乘他的車、不準接觸他看的文件、不準隨便進出他的辦公室,規矩看似嚴苛,實則是對“公私分明”的堅守,是融入日常生活的自覺。他用行動詮釋了“修身齊家”的深刻內涵,為黨員干部樹立了家風建設的標桿。

陳云同志經常說:“民以食為天,食以糧為主。老百姓開門七件事,柴米油鹽醬醋茶。”一日三餐,在維持人的生存需要的同時,也能折射出人的道德操守。陳云同志參加革命幾十年,向來愛惜物力,節約糧食,一直保持著粗茶淡飯的飲食習慣,對浪費糧食的行為感到痛心,說:“吃飯要照鏡子。”不僅要把飯菜吃完,還要端起盤子來,用饅頭擦干凈盤底的油,面對干凈明亮的瓷盤子,就像照鏡子一樣。每一粒糧食、每一份菜肴都凝聚著勞動者的汗水,珍惜食物是基本的道德素養。正如《黨政機關厲行節約反對浪費條例》中強調的,要弘揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良作風,倡導過緊日子的思想。“吃飯要照鏡子”就是提醒廣大黨員干部要以身作則,帶動廣大群眾積極響應節約號召,保持艱苦樸素的作風,杜絕奢靡浪費,形成節約資源的良好風氣。

陳云的家風,沒有長篇大論的說教,卻在點滴細節中傳遞著清正廉潔、謙遜低調的價值觀。他用自身行動讓優良品質在家庭中生根發芽,成為代代相傳的精神財富,激勵著后人在人生道路上堅守正道、不忘初心。企業要將這種精神轉化為“勤儉興企”的實踐行動,將節約理念貫穿項目全生命周期,使之成為全體干部職工的行為自覺。更要構建“企業+家庭”的監督合力,推動“企業廉政”與“家風建設”深度融合。干部職工的家風直接影響職業行為,要學習陳云同志“嚴以治家”的智慧,在家庭中培育廉潔文化,當家人面臨誘惑時及時提醒、堅決抵制,讓良好家風成為廉潔從業保駕護航。一個家庭就是一道廉潔防線,當所有家庭都筑起堅固的廉潔堤壩,企業的廉政文化建設就能獲得最廣泛、最堅實的群眾基礎。

陳云同志調研用的磨損皮箱、批閱文件時密密麻麻的字跡,都是激勵大家前行的精神指引,要以“高山仰止”“見賢思齊”的態度傳承老一輩革命家的精神風范,將其轉化為實干的具體行動,在調研中洞察風險、在務實中堅守底線、在家風中涵養正氣,讓永不褪色的廉潔精神支撐公路工程建設清廉脊梁,用精準的施工標準踐行初心使命。